|

3 Grundlagen der

Kommunalverwaltung

3.1 Aufgaben und Strukturen

3.1.1 Begriff, Anzahl und

Größenklassen

Der Begriff „Kommune“ dient als

Sammelbegriff für kreisfreie

Städte, Gemeindeverbände (insbesondere Kreise)[38],

kreisangehörige

Städte und kreisangehörige Gemeinden.[39] Städte und

Gemeinden werden

gesetzlich unter dem Begriff „Gemeinden“ zusammengefasst. Die rund 82,5

Millionen Einwohner Deutschlands[40] verteilen sich auf 12.629

Gemeinden unterschiedlichster Größenordnungen, die in der

folgenden

Statistik aufgeführt sind:

Tabelle 2: Anzahl und Einwohnerzahlen

der Gemeinden Stand 31.12.2003

Zahl der

|

Einwohnerzahl

|

Gemeinden

|

von

|

bis

|

204

|

< 100

|

539

|

100

|

200

|

2021

|

200

|

500

|

2315

|

500

|

1.000

|

2221

|

1.000

|

2.000

|

1158

|

2.000

|

3.000

|

1302

|

3.000

|

5.000

|

1296

|

5.000

|

10.000

|

875

|

10.000

|

20.000

|

507

|

20.000

|

50.000

|

109

|

50.000

|

100.000

|

44

|

100.000

|

200.000

|

26

|

200.000

|

500.000

|

9

|

500.000

|

1.000.000

|

3

|

> = 1.000.000

|

Quelle: Eigene Darstellung, in

Anlehnung an: Statistisches Bundesamt (2004)

Mit Ausnahme von 116 kreisfreien

Städten gehören die Gemeinden 323 (Land-)Kreisen an, die

überörtliche Aufgaben wahrnehmen.

3.1.2 Einordnung im Staatswesen

Die Kommunen sind

Gebietskörperschaften[41] des öffentlichen Rechts.

Sie gehören verfassungsrechtlich zu den Ländern und stellen

insofern

keine selbständige Ebene dar. An der Gesetzgebung haben Kommunen

nur

geringe Mitwirkungsrechte. In Bund und Ländern beschränken

sich die

Rechte i. d. R. auf die Anhörung der kommunalen

Spitzenverbände. Auf

Ebene der EU sind die Kommunen im Ausschuss der Regionen vertreten, der

im europäischen Rechtsetzungsprozess allerdings nur eine schwache

Stellung hat.[42]

3.1.3 Aufgaben

Die Kommunen haben die Aufgabe, das

Wohl ihrer Einwohner zu fördern.

Um dies zu ermöglichen, wird den Kommunen in Art. 28 Abs. 2 des

Grundgesetzes das Recht auf kommunale Selbstverwaltung eingeräumt.

Neben freiwilligen Aufgaben (z.B.

Angebot von Freibädern, Museen)

müssen Kommunen auch zahlreiche Aufgaben wahrnehmen, die ihnen vom

Bund

oder von den Ländern übertragen werden.

Zwischen den Kommunen bestehen

erhebliche Unterscheide in der

Aufgabenwahrnehmung, die sich aus mannigfaltigen Ursachen wie z.B. der

Größe, Landeszugehörigkeit, politischen Mehrheiten, der

Finanzkraft

oder der Geschichte herleiten.

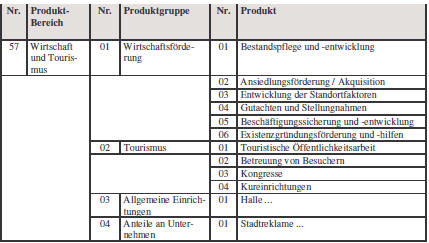

Der Produktrahmen für

Kommunen[43] gibt einen groben Überblick über die

vielfältigen und heterogenen Aufgaben der Kommunen.[44]

Abbildung 4: Kommunaler Produktrahmen;

hier: Produktbereiche (schwarze Schrift)

Quelle: Eigene Darstellung

Jeder Produktbereich besteht aus

mehreren Produktgruppen, die sich

regelmäßig in mehrere Produkte unterteilen. Diese weitere

Unterteilung,

die für Kommunen nicht verbindlich ist, wird am Beispiel des

Produktrahmens NRW dargestellt.

Tabelle 3: Auszug aus dem

Produktrahmen des Landes NRW, Stand 31.12.04

Quelle: Innenministerium NRW (2004)

3.1.4 Organe

Da das Recht der Kommunalverfassung eine

Aufgabe der Länder darstellt,

gibt es in der Definition und Ausgestaltung der Organe Unterschiede, so

dass an dieser Stelle nur häufig anzutreffende Konstellationen

wiedergegeben werden. In allen Ländern werden der

Bürgermeister bzw.

Landrat und der Rat als Organe der Kommunen definiert. Aus dem Rat

bilden sich daneben die Ausschüsse als Teilorgane. In einigen

Bundesländern sind darüber hinaus für größere

Städte

Bezirksvertretungen und Bezirksvorsteher vorgesehen. Weitere oder

abweichende Organe sind in den kommunalen Unternehmen vorhanden.

Es ist regelmäßig

vorgesehen, dass Rat und Bürgermeister von den Bürgern

für 5 Jahre gewählt werden.

Der Rat entscheidet über wichtige

und grundlegende Angelegenheiten

der Kommune. Er ist – mit Ausnahme der Stadtstaaten - Teil der

Exekutive und kein Parlament. Je nach Einwohnerzahl der Kommune setzt

sich der Rat aus 20 bis 90 Mitgliedern unterschiedlichster Berufe und

Qualifikationen zusammen, die das Ratsmandat ehrenamtlich ausüben.

Innerhalb des Rates gründen sich regelmäßig Fraktionen

der politischen

Parteien. Zur Beratung oder Entscheidung spezieller Themen bildet der

Rat Ausschüsse.

Der Bürgermeister (in kreisfreien

Städten der Oberbürgermeister)

leitet die Verwaltung, wozu ihm ein umfassendes Organisationsrecht

zusteht. Er vertritt und repräsentiert die Kommune, bereitet die

Beschlüsse des Rates vor und hat den Vorsitz im Rat. Im Rat hat

der

Bürgermeister das gleiche Stimmrecht wie ein Ratsmitglied.

Über

einfache Geschäfte entscheidet er selbständig.

Die Bürger stellen kein Organ

dar, verfügen aber neben dem Wahlrecht

über weitere Rechte, mit denen sie Einfluss auf die Gestaltung der

Kommunen ausüben können (z.B. Information und Anhörung,

Bürgeranträge,

Bürgerbegehren, Bürgerentscheide).

3.1.5 Organisation und Personal

Die Kommunen nehmen ihre Aufgaben in

vielfältigen

öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Rechts- und

Organisationsformen wahr. Der Trend zur Ausgliederung von

Verwaltungsbereichen hat sich in jüngerer Zeit weiter

verstärkt.[45]

Nach einer Umfrage im Jahr 2002 unter Kommunen mit mehr als 50.000

Einwohnern beträgt der Personalanteil der Beteiligungen 46 %.[46]

Die Ausgliederungen werden vielfach

als „kommunale Unternehmen“

bezeichnet. Dieser Bezeichnung liegt keine gesetzliche Definition

zugrunde.[47] In dieser Arbeit wird das kommunale Unternehmen definiert

als „Unternehmen, dessen Anteile zu 50 % oder mehr von einer oder

mehreren kommunalen oder regionalen Gebietskörperschaften gehalten

werden, oder das - wenn sie weniger als 50 % halten - in der Praxis

ganz von diesen Gebietskörperschaften kontrolliert wird.“[48]

Die am häufigsten gewählten

Organisationsformen von kommunalen

Unternehmen sind die GmbH (73 %), Eigenbetriebe[49] (9 %), die AG (5 %)

und Zweckverbände[50] (5 %).[51] Als Gründe für

Ausgliederungen werden

u. a. die Selbständigkeit der Führungsorgane, eine flexiblere

Personalwirtschaft sowie bessere Finanzierungs- und

Kooperationsmöglichkeiten genannt.[52]

Die Kommunen verfügen über

1.410.000 Bedienstete, die sich aus

Angestellten (907.000), Arbeitern (326.000) und Beamten (177.000)

zusammensetzen.[53]

3.1.6 Finanzierung

Haupteinnahmequellen der Kommunen sind

Steuern und allgemeine

Zuweisungen von Bund und Ländern. Erst an dritter Stelle stehen

Gebühren, die - im Gegensatz zu Steuern und Zuweisungen - als

Entgelt

für erbrachte Leistungen der Kommune eingenommen werden.

Die wichtigste Einnahmequellen der

Kommunen sind (in Klammern die Ergebnisse 2003)[54]:

1. Steuern (47 Mrd. €), insbes. Anteil

an der Einkommens- und Körperschaftsteuer (20) und Gewerbesteuer

(15 Mrd. €),

2. laufende Zuweisungen vom Bund und

von den Ländern (38 Mrd. €) und

3. Gebühreneinnahmen (16 Mrd. €).

Den Einnahmen stehen die

Hauptausgabeblöcke

- Personal (41 Mrd. €),

- Soziale Leistungen (30 Mrd. €) und

- Sachaufwand (29 Mrd. €)

gegenüber.

„Mehr als die Hälfte ihrer

Steuereinnahmen geben die Kommunen unmittelbar für soziale

Leistungen aus.“[55]

3.1.7 Stadtwerke[56]

In Deutschland bezeichnen sich rund

1.000 Versorgungsunternehmen als

Stadtwerke (Stand 08/2003).[57] Bei 12 dieser rund 1.000 Stadtwerke ist

die Beteiligung privater Unternehmen größer als 50 %. Es

wird davon

ausgegangen, dass in diesen Unternehmen die Kommunen keinen

bestimmenden Einfluss ausüben, so dass entsprechend der in Kapitel

3.1.5 getroffenen Definition nicht von

kommunalen Unternehmen

gesprochen werden kann.

Mehr als zwei Drittel der kommunal

bestimmten Stadtwerke befinden

sich in alleiniger Hand der Kommunen wie die nachfolgende Abbildung

verdeutlicht.

Abbildung 5:

Eigentumsverhältnisse an kommunalen Stadtwerken 08/2003

Quelle: Eigene Darstellung in

Anlehnung an: Verband kommunaler Unternehmen (2003b), S. 1

Die meisten Stadtwerke betreiben

mehrere Sparten. Dabei werden

oftmals gewinnbringende Sparten wie Strom und Gas mit typischen

Verlustträgern wie Bädern oder Verkehr kombiniert, um in

einem

steuerlichen Querverbund die Gewinne mit den Verlusten verrechnen zu

können. Die Zielsysteme der Stadtwerke sind mehrdimensional. Neben

der

Sicherstellung der Versorgung, Preisgünstigkeit und

Umweltverträglichkeit sollen Stadtwerke auch einen Ertrag für

den

Haushalt der Gemeinde abwerfen, der mindestens eine marktübliche

Verzinsung des Eigenkapitals beinhaltet. Da die genannten Ziele

teilweise in einem Konflikt zueinander stehen, wird von einigen

Stadtwerken in Anlehnung an das in der Wirtschaft dominierende Ziel des

„shareholder value“ die Maxime des „citizen value“ („Wertschöpfung

für

Bürgerinnen und Bürger“[58]) ausgegeben.

Die Wirtschaftstätigkeit von

Stadtwerken wird in den

Gemeindeordnungen mit Ausnahme der liberalisierten Bereiche (insbes.

Elektrizität und Gas) in der Regel auf das kommunale Gebiet

beschränkt.

Außerdem wird die Wirtschaftstätigkeit regelmäßig

auf die Erfüllung

eines öffentlichen Zwecks beschränkt. Zum Teil sehen die

Gemeindeordnungen darüber hinaus vor, dass die wirtschaftliche

Betätigung nur zulässig ist, „wenn der Zweck nicht besser

oder

wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt werden kann (so

genannte

Subsidiaritätsklausel).“[59]

Die Situation der wichtigsten Sparten

soll kurz skizziert werden (in

Klammern: Umsätze und Marktanteile der Stadtwerke 2003):[60]

- Strom (Umsatz 22 Mrd. €,

Marktanteil 53 %): Seit der Öffnung der

Strommärkte im Jahr 1998 stehen die Stadtwerke im Wettbewerb mit

nationalen und internationalen Anbietern, konnten ihre Marktanteile

jedoch behaupten. Etwa 21 % des Stroms erzeugen die Stadtwerke in

eigenen Anlagen.[61]

- Gas (Umsatz 20 Mrd. €, Marktanteil

52 %): Die Öffnung der Märkte

erfolgte ebenfalls 1998, hat jedoch im Gegensatz zum Strom bisher kaum

zu Wettbewerb geführt.

- Wasser (8 Mrd. €, Marktanteil 75

%): Die Wasserversorgung ist nach

dem Grundsatz der ortsnahen Wasserversorgung regelmäßig von

den

Kommunen durchzuführen und steht derzeit nicht im Wettbewerb. 25 %

der

Versorgung erfolgen durch private Unternehmen und durch Eigenversorgung

der Verbraucher.

- Wärme (3 Mrd. €, Marktanteil

73 %): Kommunen erzeugen Wärme in Nah-

und Fernwärmeanlagen und versorgen damit Einheiten

unterschiedlichster

Größenordnung von ganzen Baugebieten über

Produktionshallen bis hin zu

Einfamilienhäusern. Oftmals wird die Wärmelieferung als

Contracting[62]

abgewickelt. Im Bereich der Wärmelieferung stehen die Kommunen im

Wettbewerb zur freien Wirtschaft.

- Verkehr (0,7 Mrd. €,

Marktanteilszahlen liegen nicht vor): Die

Kommunen als gesetzlicher Aufgabenträger verbuchen mit dem

ÖPNV trotz

vielfältiger Förderungen von Bund und Ländern hohe

Verluste. Oftmals

führen die Kommunen den ÖPNV mit eigenen Verkehrsbetrieben

durch, so

dass nur ein geringer Wettbewerb stattfindet.

3.2 Bewertung der Lage und der

zukünftigen Herausforderungen

3.2.1 Die Lage der Kommunen

Das größte Problem vieler

Kommunen ist ihre Finanzkrise. Die Schere

zwischen steigenden Aufgaben auf der einen Seite und sinkenden

Einnahmen auf der anderen Seite hat sich so weit geöffnet, dass

die

Kommunen im Jahr 2003 ein Finanzierungsdefizit von 9,7 Mrd. €

aufwiesen.[63] Die Finanzkrise lässt sich maßgeblich auf

eine verfehlte

Bundes- und Landesgesetzgebung zurückführen, auf die die

Kommunen kaum

Einfluss haben.[64] Zwei Beispiele sollen diese Feststellung belegen:

- Die Haupteinnahmequellen der

Kommunen, die Gewerbesteuer und der

Anteil an der Einkommensteuer, sind in den vergangenen Jahren - bedingt

durch Steuererleichterungen, eine höhere Gewerbesteuerumlage an

Bund

und Länder sowie die konjunkturelle Talfahrt - stark

rückläufig. Allein

zwischen den Jahren 2000 und 2003 gingen diese Einnahmen der Kommunen

um 5,9 Mrd. € zurück. Die Gewerbesteuer ist nicht nur in ihrer

absoluten Höhe gesunken, erhebliche Probleme bereiten den

einzelnen

Kommunen daneben auch hohe Aufkommensschwankungen.

- Der zweitgrößte

Kostenblock der Kommunen, die Ausgaben für soziale

Leistungen, sind von 2000 bis 2003 um 3 Mrd. € auf 30 Mrd. € gestiegen.

Auch auf diese bundesgesetzlichen Sozialgesetze haben die Kommunen

keinen Einfluss, müssen aber die Aufgaben ausführen und

Ausgaben

tragen. Innerhalb der sozialen Leistungen entfallen 11 Mrd. €

auf die

Eingliederungshilfen für Behinderte (z.B. für betreutes

Wohnen, Arbeit

in Behindertenwerkstätten), eine Aufgabe, die der Deutsche

Städte- und

Gemeindebund zu Recht als gesamtgesellschaftliche und nicht primär

kommunale Aufgabe bezeichnet.

Bereits 65 % der kommunalen

Steuerausgaben mussten die Kommunen im Jahr 2003 für soziale

Aufgaben verwenden.

Die kommunalen Spitzenverbände

beklagen, „dass die Kommunen aufgrund

eines Entzuges politischer Handlungsspielräume zusehends von einer

politisch-administrativen Ebene zu einer rein administrativen Ebene

mutieren“.[65] Es genügt nicht, diese Entwicklung allein auf den

Bund

und die Länder zurückzuführen. Vielmehr haben die

Kommunen in

konjunkturellen Hochphasen regelmäßig keine Vorsorge

für schwächere

Phasen getroffen, sondern sind im Gegenteil langfristige

Verpflichtungen eingegangen.

Neben der schlechten Finanzlage stehen

die Kommunen vor eine Reihe

weiterer Herausforderungen. Beispielhaft werden einige wichtige Punkte

genannt:

- Aufbau von

Ganztagsbetreuungsangeboten für Kinder bis zu 3 Jahren

- Verödung der Innenstädte

- Demografischer Wandel (Alterung und

Abnahme der Bevölkerung, wachsender Migrantenanteil)[66]

- Kommunalpolitische Krise:

„Mitgliederschwund, Nachwuchsprobleme im Rat, sinkende

Wahlbeteiligung“[67]

- Spezielle Probleme von Kommunen in

den neuen Bundesländern: Abwanderung, Arbeitslosigkeit,

Wohnungsleerstände, etc.

- Stärkere Einbeziehung der

ausgegliederten Beteiligungen in die Gesamtsteuerung der Kommune im

Sinne einer „Konzernsteuerung“

3.2.2 Betrachtung der Stadtwerke

Der Bereich der Stadtwerke ist seit

einigen Jahren von einem

erheblichen Strukturwandel in Form von Kooperationen, Fusionen und

vertikalen Integrationen geprägt. Auch ausländische Anbieter

verschaffen sich Zutritt zum deutschen Energiemarkt.

Neben der Struktur der Stadtwerke als

Ganzes sind auch die einzelnen

Sparten derzeit von erheblichen Änderungen ihres Umfeldes

betroffen

oder bedroht. Besonders die Energiemärkte weisen eine große

Dynamik

auf, wie die folgende Grafik veranschaulicht.

Abbildung 6: Herausforderung Dynamik

in der Energiewirtschaft

Quelle: Eigene Darstellung in

Anlehnung an: Stadtwerke Flensburg (2005a)

Den umfassendsten rechtlichen Einfluss

übt die EU mit Regelungen zum

europäischen Binnenmarkt aus. Auf Bundesebene sind die

Wirtschaftspolitik (u. a. Energiepolitik, Wettbewerbspolitik),

Steuerpolitik und Umweltpolitik zu nennen. Seitens der Länder

wirken

sich besonders die Kommunalgesetze, Umweltgesetze und

Förderrichtlinien

für den ÖPNV aus.

Die Perspektiven der einzelnen Sparten

stellen sich wie folgt dar:

- Strom, Gas, Wärme: Zur

Umsetzung von EU-Vorgaben wird das deutsche

Energiewirtschaftsrecht voraussichtlich Mitte 2005 erheblich

verändert.

Das modifizierte Recht wird umfangreiche Verpflichtungen zur

Entflechtung des Netzbetriebs von anderen Tätigkeiten vorsehen

(informatorisches[68], buchhalterisches[69], rechtliches[70] und

operationelles[71] Unbundling). Damit soll Wettbewerbern eine

diskriminierungsfreie Nutzung des Netzes ermöglicht werden.

Für die

Regulierungsaufgaben des Energiewirtschaftsrechts wird derzeit eine

weitere Bundesbehörde aufgebaut, die den Markt neben dem bereits

tätigen Bundeskartellamt kontrollieren soll.[72] Für die

Energieversorgungsunternehmen sind mit dem geänderten Energierecht

Risiken wie bürokratischer Aufwand, Synergieverluste, geringere

Investitionssicherheit und ein verschärfter Wettbewerb[73]

verbunden.

Darüber hinaus sind die Preise derzeit Gegenstand wachsender

Proteste

von Verbrauchern. In diesem dynamischen Marktumfeld wirken sich die

Beschränkungen der Gemeindeordnungen (z.B. das

Subsidiaritätsprinzip)

nachteilig aus, da die Stadtwerke nur begrenzte Möglichkeiten zum

Wachstum und zur Diversifikation besitzen.

- Wasser: Auch die Wasserversorgung

ist Ziel von

Liberalisierungsbestrebungen der EU-Kommission, wenngleich diese vom

EU-Parlament bereits einmal zurückgewiesen wurden.

- ÖPNV: Der defizitäre

ÖPNV wird zunehmend eingeschränkt, da zum

einen der Bund und die Länder ihre Fördergelder kürzen

und zum anderen

die Kommunen die Defizite in diesem Bereich aufgrund ihrer Finanzkrise

reduzieren müssen.

Für viele Stadtwerke ist ferner

die Frage von erheblicher Bedeutung,

ob die Kommunen ihre ausgegliederten Unternehmen im Rahmen ihres

Organisationsermessens ohne europaweite öffentliche Ausschreibung

konzessionieren[74] oder beauftragen dürfen. In der Praxis wurde

dies

bis zuletzt regelmäßig so gehandhabt. Ein neues Urteil des

Europäischen

Gerichtshofs vom 11.01.05 schränkt dieses Vorgehen jedoch im

Bereich

von Dienstleistungsaufträgen ein, was das Ende für zahlreiche

Privatisierungsmodelle darstellen könnte.[75] Nach diesem Urteil

darf

nicht auf eine Ausschreibung verzichtet werden, wenn an einem

Unternehmen neben der Kommune auch private Unternehmen beteiligt sind.

Auf die Höhe der privaten Beteiligung kommt es nicht an.

Die Frage der Notwendigkeit einer

öffentlichen Ausschreibung ist für

kommunale Unternehmen von existenzieller Bedeutung. Durch

Ausschreibungsniederlagen könnte ein kommunales Unternehmen

gleichzeitig seine Aufgaben verlieren, da ein Ausweichen auf andere

Orte oder Produkte rechtlich nur sehr eingeschränkt möglich

ist. In

Ermangelung von Aufgaben müsste das kommunale Unternehmen dann

aufgelöst werden. Für die Kommunen kann dies zur Folge haben,

dass es

dauerhaft auf Fremdleistungen angewiesen ist, da sich das nicht mehr

existente Unternehmen nicht an späteren Ausschreibungen beteiligen

kann.[76]

Dienstleistungskonzessionen werden von

dem Urteil des EUGH zwar

nicht erfasst, doch auch in diesem Bereich erwägt die

EU-Kommission

weitere Liberalisierungen.[77]

|